私たちの日常に深く根付いているボールペン。

しかし、その発祥について、いつ発明されたのか、そして作った人は誰なのか、詳しくご存知でしょうか。この記事では、ボールペンの発祥に関する疑問にお答えします。

一体、発祥国はどこで、開発のきっかけは何だったのか。また、世界最古のボールペンメーカーや、国内のボールペンの歴史にも光を当てます。

さらに、単なる歴史の紹介に留まらず、現在私たちが使っているボールペンに隠された工夫したこと、書き味を左右するボールペンのひみつ、そして精密な作り方までを徹底解説。

日本での普及の過程で遂げた独自の進化も追いながら、一本のペンに込められた技術とアイデアの物語を紐解いていきます。

この記事のポイント

- ボールペンがいつ、どこで、誰によって発明されたかが分かる

- ボールペン誕生のきっかけや技術的な工夫が理解できる

- 日本におけるボールペンの歴史と独自の進化が学べる

- インクの種類による違いや書き味の秘密が明確になる

ボールペン発祥の物語|世界初の誕生秘話

ビジネスツールファイル・イメージ

私たちの生活に欠かせない筆記具、ボールペン。

今では誰もが当たり前に使っていますが、その一本が誕生するまでには、一人の発明家のひらめきと長い試行錯誤の物語がありました。

世界で初めて実用的なボールペンが誕生したのは、1943年のことです。ハンガリー人のラディスラオ・ビロによって発明されました。彼は新聞校正員として働く中で、にじみが少なく乾きやすい新聞印刷用のインクに注目します。

このインクを万年筆で使おうと試みますが、粘度が高すぎてペン先まで上手くインクが伝わりませんでした。そこで彼は、ペンの先端に回転するボールをはめ込み、その回転によって粘度の高いインクを紙へと転写させるという、画期的な方法を考案したのです。

実は、ボールペンのアイデア自体は1884年にアメリカ人のジョン・ラウドが考案していましたが、当時はインク漏れがひどく、実用化には至りませんでした。ビロの発明は、この長年の課題を解決するものでした。

ナチスを逃れて移住したアルゼンチンで特許を取得し、彼の名前「ビロ」は、今でもイギリスなどでボールペンそのものを指す言葉として残っています。彼のボールペンは、高高度でもインク漏れしにくい特性からイギリス空軍に採用されたことをきっかけに広まり、やがて世界中の人々の手に渡ることになります。

前半では、ボールペンが「いつ」「どこで」「誰が」「なぜ」発明されたのか、一人の校正係の着想から世界的な筆記具が生まれるまでのドラマを詳しく見ていきましょう。

ボールペンはいつ発明された?作った人は?

ビジネスツールファイル・イメージ

現代につながる実用的なボールペンが発明されたのは、1943年のことです。この画期的な筆記具を生み出したのは、ハンガリー出身のジャーナリスト、ラディスラオ・ビロという人物でした。

彼の職業は新聞校正員で、日常的に多くの文字をチェックする仕事に携わっていました。当時の筆記具の主流は万年筆でしたが、インクが乾きにくく、紙ににじんでしまうという欠点がありました。ビロはこの問題に頭を悩ませていたのです。

そこで彼は、新聞の印刷に使われるインクが非常に速く乾き、にじまない特性を持っていることに気づきます。このインクを筆記具に応用できないかと考えたのが、発明への第一歩となりました。

しかし、このアイデアの実現は簡単ではありませんでした。新聞用インクは粘度が高すぎて、毛細管現象を利用する万年筆の構造ではペン先までインクが下りてこなかったのです。

この課題を解決するため、ビロは化学者である弟のジョージと協力し、全く新しい機構を考案します。それが、ペン先に小さなボールをはめ込み、ボールが回転することで粘度の高いインクを紙に転写させるという仕組みでした。

このようにして、インク漏れやにじみの問題を克服した、世界初の近代的なボールペンが誕生したのです。ちなみに、ボールペンの原型となるアイデアは1884年にアメリカ人のジョン・ラウドによって考案されていますが、インク漏れが激しく実用化には至らなかったため、一般的にはビロが実用的なボールペンの発明者として知られています。

ボールペンの発祥国は?

ビジネスツールファイル・イメージ

ボールペンの発明者ラディスラオ・ビロはハンガリー人ですが、ボールペンが製品として世に出た「発祥国」は、南米のアルゼンチンとされています。これには、当時の緊迫した世界情勢が深く関係しています。

ビロ兄弟がボールペンの原型を開発したのは1930年代後半のヨーロッパでした。彼らはイギリスで特許を申請するなど、事業化に向けて動いていました。しかし、当時ヨーロッパではナチス・ドイツの脅威が拡大しており、ユダヤ系であったビロ兄弟は身の危険を感じます。

そこで彼らは、1940年にナチスの迫害から逃れるため、アルゼンチンへと移住することを決意しました。新天地アルゼンチンで、彼らはボールペンの開発を継続し、現地の投資家からの支援を得て会社を設立します。

そして1943年、ついにアルゼンチンで新たな特許を取得し、「Birome(ビローム)」というブランド名でボールペンの販売を開始しました。

このため、発明者の国籍はハンガリーですが、事業が本格的に始まった国という意味で、アルゼンチンがボールペンの発祥地として広く認識されています。

その後、この新しい筆記具は、あることをきっかけに世界へと広まっていきます。それは、イギリス空軍による採用でした。ボールペンは万年筆と違い、気圧の低い高高度の飛行中でもインクが漏れにくいという優れた特性を持っていました。この利便性が評価され、パイロットたちの間で重宝されたのです。

軍での採用が、ボールペンの信頼性と実用性を証明する形となり、やがてアメリカやヨーロッパ各国へと普及していく大きな足がかりとなりました。

開発のきっかけは新聞インク

ビジネスツールファイル・イメージ

ボールペン開発の直接的なきっかけは、前述の通り、発明者ラディスラオ・ビロの職業と、彼が日常的に目にしていた「新聞インク」の特性にあります。

ビロは新聞の校正係として、日々大量の原稿と格闘していました。当時の万年筆では、書いた文字が乾くのに時間がかかり、手や紙を汚してしまうことが少なくありませんでした。また、インクがにじんで文字が読みにくくなることにも不便を感じていたのです。

そんなある日、彼は印刷工場で、刷り上がったばかりの新聞がすぐに乾き、インクが全くにじんでいないことに気づきました。この速乾性とにじみにくさを持つ新聞用インクを、なんとか筆記具に使えないかと考えたのが、全ての始まりでした。

この着想は、これまでの筆記具の常識を覆すものでした。万年筆はサラサラとした低粘度のインクを毛細管現象でペン先に送る仕組みを基本としていました。一方、新聞用インクは粘り気の強い高粘度のインクです。

ビロは、この粘度の高いインクをペン先で詰まらせることなく、スムーズに紙へ転写させるための新しい機構が必要だと考えました。そこで生まれたのが、先端のボールが回転することでインクを紙に引き出すという、ボールペン独自の画期的なシステムだったのです。

もしビロが新聞に関わる仕事をしておらず、新聞インクの特性に気づかなければ、現代のボールペンは生まれなかったかもしれません。まさに、日常業務の中での小さな気づきと不満が、世界的な大発明へとつながった好例と言えます。

世界最古のボールペンメーカーは?

ビジネスツールファイル・イメージ

世界最古のボールペンメーカーを特定するのは、定義によって少し見方が分かれます。しかし、歴史を辿るといくつかの重要な企業が浮かび上がります。

まず、実質的な創業者という意味では、発明者ラディスラオ・ビロ自身がアルゼンチンで設立した会社が挙げられます。彼はBiromeというブランドで世界で初めてボールペンを商業的に生産・販売しました。このため、ビロの会社がボールペン製造の原点であることは間違いありません。

次に、ボールペンのライセンスを取得し、大規模な生産を試みたメーカーとして、アメリカのエバーシャープ社があります。彼らはビロから正式に特許権を買い取り、改良を加えた製品を市場に投入しました。

一方で、ボールペンをアメリカ市場で爆発的に広めたのはレイノルズ社です。レイノルズ社は、ビロに特許料を支払わずに模倣品を製造し、レイノルズ・ロケットと名付けて大々的に販売しました。法的な問題はありましたが、商業的には大きな成功を収め、ボールペンの知名度を一気に高めた存在です。

しかし、現在に至るまで世界最大のボールペンメーカーとして君臨し、その名を不動のものとしているのは、フランスのBIC(ビック)社でしょう。

BICは1950年に、高品質ながらも圧倒的な低価格を誇るボールペン「ビック・クリスタル」を発売しました。この製品は世界中で大ヒットし、「ボールペンといえばBIC」というイメージを確立させました。

これらのことから、ビロの会社が「創始者」、エバーシャープ社やレイノルズ社が「初期の普及者」、そしてBIC社が「世界的な大量生産の確立者」と位置づけることができます。

ボールペン発祥から進化へ|日本の技術と普及

ビジネスツールファイル・イメージ

ラディスラオ・ビロによる独創的な発明から始まったボールペンの歴史は、その後、特に日本で目覚ましい進化を遂げることになります。

当初、戦後にアメリカ兵によって持ち込まれたボールペンは非常に目新しいものでしたが、国産化の試みはインクや材質の問題で品質が安定せず、すぐには普及しませんでした。

しかし、1950年代以降、日本の文具メーカーの絶え間ない努力によって品質が飛躍的に向上。そして1970年、日本はボールペンの歴史を塗り替える大きな一歩を踏み出します。

それは、世界初となる水性ボールペンの発明です。

油性の重い書き味を解消し、サインペンのように滑らかに書けるこのペンは、まず海外で高く評価され、その人気が日本へ逆輸入される形で広まりました。さらに1984年には、水性のなめらかさと油性の滲みにくさを両立したゲルインクボールペンも日本で誕生。

これにより、パステルカラーやラメ入りといった表現の幅が大きく広がり、筆記具の新たな可能性が切り拓かれました。

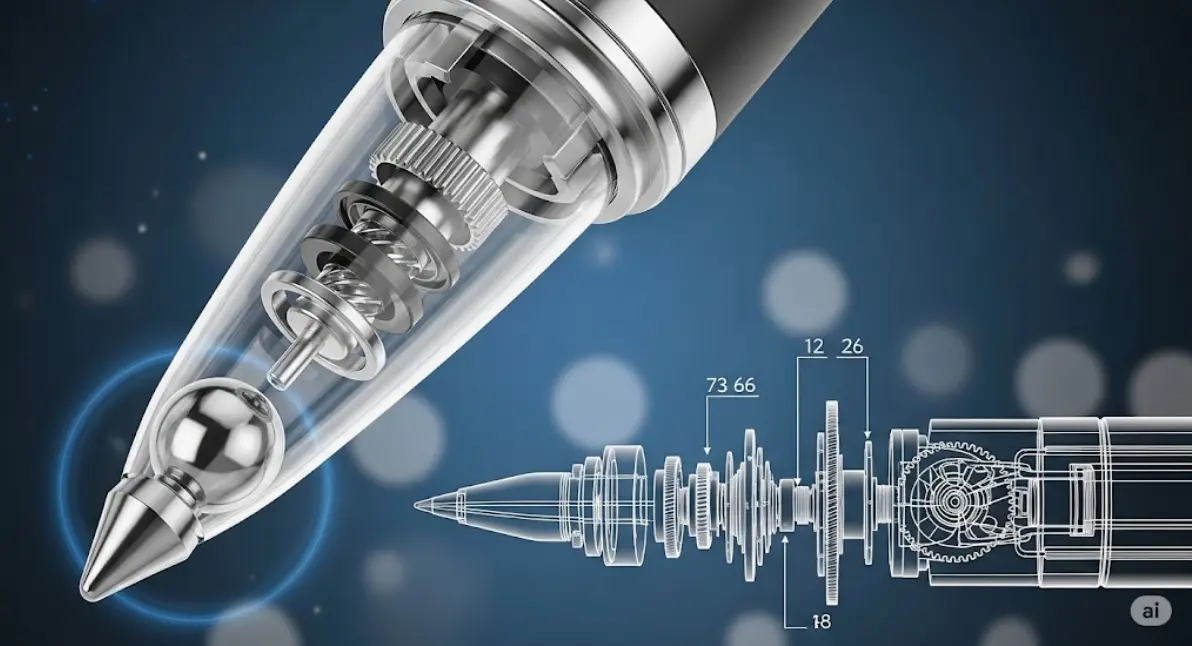

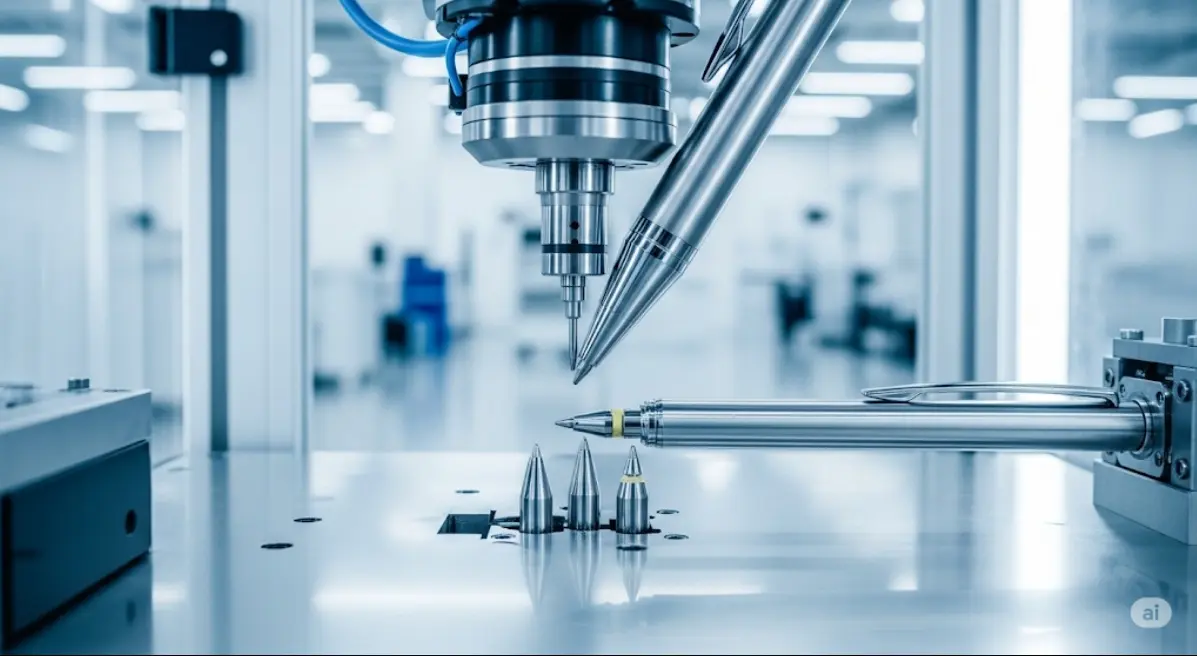

ボールペンの進化はインクだけではありません。ペン先のわずか数ミリのチップと呼ばれる部分には、ボールを滑らかに回転させ、インクを最適に供給するためのミクロン単位の超精密技術が詰め込まれています。

後半では、ボールペンがどのようにして現代の高性能な筆記具へと進化したのか、日本のメーカーが果たした役割や技術的な工夫、そして国内での普及の道のりを詳しく解説します。

実用化へ!ボールペンで工夫したこと

ビジネスツールファイル・イメージ

ボールペンが実用的な筆記具として認められるまでには、二つの大きな課題を克服する必要がありました。それはインクの粘度調整とペン先のボール機構の精密化です。これらが、発明者たちが最も工夫した点でした。

第一に、インクの問題です。

万年筆で使われるようなサラサラの低粘度インクでは、ペン先のボールとの隙間からインクが漏れ出してしまい、紙が汚れてしまいます。これをインク漏れやボテと呼びます。

逆に、インクの粘度を高くしすぎると、今度はインクがスムーズに出なくなり、かすれて書けなくなってしまいます。この「漏れず、かすれず」という絶妙なバランスを実現するインクの開発が、最初の大きな壁でした。

ラディスラオ・ビロは、新聞印刷用のインクをヒントに、適度な粘度を持つ油性インクを開発することで、この課題をクリアしたのです。

第二に、ペン先の機構です。

ただインクの粘度を上げただけでは、ボールは上手く回転しません。インクを安定して供給し、かつボールが滑らかに回転するための、極めて精密なペン先(チップ)が必要でした。

ボールを保持する金属の縁(カシメ)とボールの間に、ミクロン単位のわずかな隙間を作る必要があります。この隙間が広すぎればインクが漏れ、狭すぎればボールが回転しません。

また、筆記していない時にインクの乾燥や漏れを防ぐ工夫も求められました。現代のボールペンの多くは、ボールの背面に小さなバネを内蔵し、書いていない時はボールを外側に押し出して先端を密閉する仕組みになっています。

このように、ボールペンの実用化は、化学的なインクの工夫と、機械的なペン先の精密加工技術という、二つの異なる分野の技術が組み合わさって初めて実現しました。

書き味の鍵!ボールペンのひみつ

ビジネスツールファイル・イメージ

ボールペンの書き味を決定づける最大のひみつは、インクとペン先(チップ)の組み合わせにあります。

特にインクの種類は、書き心地や描線の特徴に大きく影響します。現在、ボールペンのインクは主に「油性」「水性」「ゲルインク」の3種類に大別されます。

インクの種類と特徴

それぞれのインクには異なる特徴があり、用途によって使い分けるのが賢明です。

|

種類 |

主な特徴(メリット) |

注意点(デメリット) |

主な用途 |

|

油性 |

・筆跡が水に強く、にじみにくい |

・書き味が重く、筆圧が必要 |

・公文書、契約書 |

|

水性 |

・書き味が非常に滑らかで軽い |

・水に濡れると筆跡が流れやすい |

・アイデア出し、メモ |

|

ゲルインク |

・油性の耐水性と水性の滑らかさを両立 |

・油性や水性に比べてインクの減りが早い傾向がある |

・学習ノート、手帳 |

油性インクは、昔ながらのボールペンで、しっかりとした書き心地が特徴です。近年では、従来の油性インクの粘度を大幅に下げ、滑らかな書き味を実現した「低粘度油性インク」も主流になっています。

水性インクは、万年筆に近いサラサラとした軽い書き心地が魅力です。日本で発明されたこのタイプは、特に海外で「ローラーボール」として人気を博しました。

そして、ゲルインクもまた日本で生まれた発明品です。普段はゲル状で安定していますが、書くときにはボールの回転で液状に変化する性質(チキソトロピー性)を持ち、両者の長所を併せ持つため、現在非常に広く使われています。

このように、インクの特性を理解することが、自分に合った最高の書き味を見つける鍵となります。

ボールペンの作り方は?精密な先端技術

ビジネスツールファイル・イメージ

ボールペンの作り方と聞くと、インクを詰めた筒とペン軸を組み合わせる簡単なものだと想像するかもしれません。しかし、その心臓部であるペン先、通称「チップ」の製造には、極めて高度な精密加工技術が凝縮されています。

ボールペンの基本的な筆記機能は、このチップと、インクを貯蔵するカートリッジ(リフィル)によって成り立っています。中でもチップは、ボールペンの性能を左右する最も重要な部品です。

チップの構造と材質

チップの内部には、カートリッジから送られてくるインクをボールまで導くための細い管が通っています。

そして、その先端には、回転可能な極小のボールが、金属の縁(カシメ)によって非常に精密な力加減で保持されています。このボールは、ステンレス鋼や、より硬くて摩耗に強い超硬合金(炭化タングステン)、セラミックスなどで作られています。ボールの直径は0.25mmといった極細のものから1.6mmの太いものまで様々です。

ミクロン単位の精密加工

チップの製造で最も難しいのは、ボールと、それを支えるホルダー部分との隙間の管理です。

この隙間は、ボールが滑らかに回転するのに十分な遊びを確保しつつ、インクが過剰に漏れ出さないように、ミクロン(1000分の1ミリ)単位で厳密に制御されなければなりません。この絶妙なバランスが崩れると、インクのかすれやボテの原因となります。

また、チップの先端形状にもいくつかの種類があります。

-

コーンチップ(砲弾チップ): 一般的なボールペンに最も多く採用されている円錐形のチップです。強度が高く、安定した筆記が可能です。

-

ニードルチップ(パイプチップ): ペン先が針のように細長くなっているのが特徴です。視界が広く、細かい文字や図を書くのに適しています。

このように、私たちが普段何気なく使っているボールペンの先端には、小さな部品の中に高度な技術が詰め込まれており、それが滑らかな書き味を生み出しているのです。

国内のボールペンの歴史はいつから?

ビジネスツールファイル・イメージ

日本国内におけるボールペンの歴史は、第二次世界大戦終結直後の1945年頃から始まります。日本人が初めてボールペンを本格的に目にしたのは、進駐してきたアメリカ軍の兵士たちが使っているのを見たのがきっかけでした。

当時、万年筆やつけペンが主流だった日本人にとって、削る必要もインクを補充する手間もいらないこの新しい筆記具は、非常に画期的で魅力的に映りました。

この新しい筆記具にいち早く注目したのが、万年筆などを製造していた国内の文具メーカーです。

1947年には、世界一周のキャンペーン中だった飛行機が日本に立ち寄り、上空から大量のボールペンをばらまくという出来事もあり、ボールペンへの関心は一気に高まりました。これを入手したメーカー各社は、見よう見まねでボールペンの開発に着手します。

そして1948年、セーラー万年筆が国産初のボールペンとされる「セーラー・ボール・ポイント・ペン」を発売。翌1949年には、オート社(現OHTO)が鉛筆型のボールペンを発売し、国内でボールペンブームが巻き起こりました。

しかし、初期の国産ボールペンには多くの課題がありました。

インクの品質が悪く、書いている途中で漏れたり、すぐに書けなくなったりする欠陥品が続出したのです。また、部品も金属製で高価だったため、ブームは長く続きませんでした。

現在のような実用性と信頼性を備えた国産ボールペンが広く普及するのは、インクや材質の研究開発が進み、品質が安定した1950年代以降のことになります。この時期を境に、ボールペンは日本の筆記具市場で確固たる地位を築いていくことになりました。

日本での普及と独自の進化

ビジネスツールファイル・イメージ

1950年代に品質が安定し始めた国産ボールペンは、その後、日本市場で急速に普及していきます。そして、単に海外製品を模倣するだけでなく、日本独自の「カイゼン」文化の中で、世界を驚かせるような独自の進化を遂げていきました。

機能性の追求と多機能化

日本のメーカーは、利便性を高めるための機能追求に力を注ぎました。

1964年にはゼブラから3色ボールペンが登場し、一本で複数の色を使い分けられる利便性が受け入れられます。そして1977年、同じくゼブラから発売された「シャーボ」は、ボールペンとシャープペンシルを一体化させた画期的な商品として大ヒットしました。この多機能ペンの登場は、日本のボールペン技術の高さを象徴する出来事でした。

インク革命:水性とゲルの誕生

日本の技術力が最も発揮されたのが、インクの開発です。

前述の通り、1970年にオート社が世界初の水性ボールペンを発明しました。油性の重い書き味とは全く異なる、滑らかで軽い書き心地は、筆記具の世界に革命をもたらしました。

さらに1984年、サクラクレパスが世界で初めてゲルインクボールペンを開発します。

これは、油性の「にじみにくさ」と水性の「滑らかさ」という、両者の長所を併せ持つ夢のようなインクでした。ゲルインクはインクに大きな粒子を混ぜ込むことも可能にしたため、それまで難しかったパステルカラーやメタリックカラー、ラメ入りといった多彩な表現が実現し、ボールペンの用途を事務用品からクリエイティブなツールへと大きく広げたのです。

書き味へのあくなき探求

2000年代に入ると、三菱鉛筆の「ジェットストリーム」に代表される「低粘度油性インク」が登場し、従来の油性ボールペンの書き味を劇的に滑らかにしました。各社がこぞって同様のインクを開発し、現在ではボールペンの一大ジャンルを築いています。

このように、日本でのボールペンの歴史は、単なる普及の歴史ではありません。

多機能化、インク革命、そして書き味の極致を追求する、技術革新と独自進化の歴史そのものなのです。

ボールペン 発祥についてのまとめ

この記事では、ボールペンの発祥から現代に至るまでの進化の歴史を解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

この記事のまとめ

- 実用的なボールペンは1943年に発明された

- 発明者はハンガリー人のラディスラオ・ビロ

- 新聞校正員の仕事が開発のきっかけ

- 乾きやすくにじまない新聞インクに着目した

- アルゼンチンで特許を取得し本格的に販売

- インク漏れしない特性からイギリス空軍で採用

- 日本へは1945年にアメリカ兵により伝わった

- 初期の国産品は品質に課題があった

- ペン先のボール回転でインクを出す仕組みが基本

- 書き味はインク(油性・水性・ゲル)で大きく異なる

- 水性ボールペンとゲルインクボールペンは日本発の発明

- ペン先のチップにはミクロン単位の精密技術が詰まっている

- 日本のメーカーは多機能化や書き味の改良で世界をリード

- 消せるボールペンなど今もなお進化を続けている

- ボールペンの歴史は技術革新の連続であった

ボールペンの発祥は、1943年にハンガリー人のラディスラオ・ビロが発明したことに始まる、画期的な物語です。彼は新聞校正員として働く中で、乾きやすくにじまない新聞インクに注目し、これを筆記具に応用できないかと考えました。

この着想が、ペン先のボールで粘度の高いインクを転写させるという、現代ボールペンの基本構造を生み出すきっかけとなりました。

アルゼンチンで事業化された後、ボールペンは世界中へと普及していきます。特に日本では、単に模倣するだけでなく、水性インクやゲルインクといった世界初の発明を次々と成し遂げ、ボールペンの進化に大きく貢献しました。

私たちが日常で何気なく手にする一本のボールペンには、こうした発明者の知恵と、技術者たちの絶え間ない努力の歴史が刻まれています。この背景を知ることで、文房具への愛着がさらに深まるかもしれません。今後の筆記具選びの参考にしていただければ幸いです。